ライターという仕事柄、「音楽をどう言葉で伝えるか」には日々悩まされている。

音そのものは無形で、感情を揺さぶる力を持ちながらも、語るには曖昧すぎる。

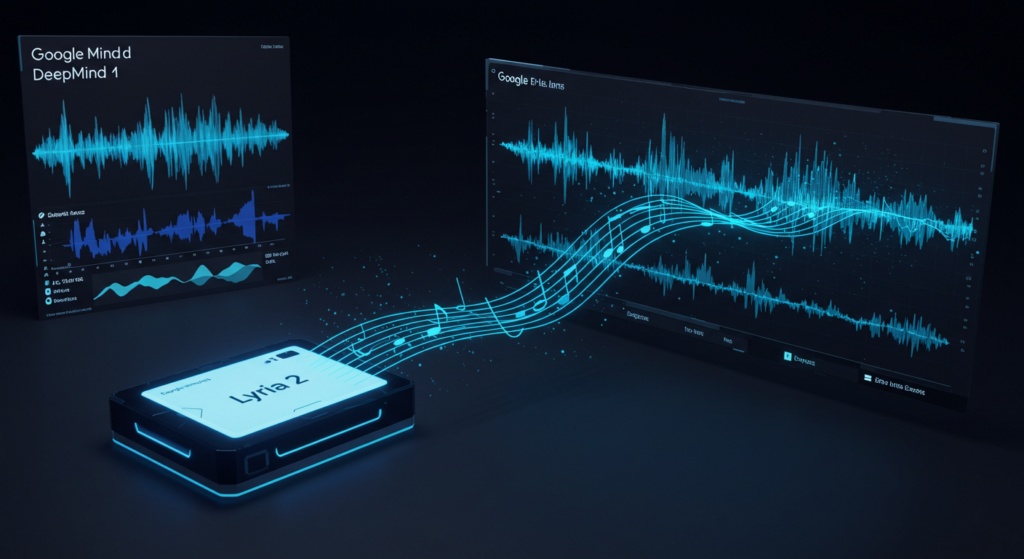

そんな中、Google DeepMindが発表した音楽生成AI「Lyria」は、音楽とテキストの関係性を180度変えてしまうかもしれない存在だ。

“言葉から音楽を作る”という構図が可能になることで、「音楽を言語化する」という逆説的な創作手法が可能になる。

本稿では、あくまで技術者ではなく、文章を書く人間としてこのツールと向き合い、可能性と限界、そして未来への視点を記していく。

「Lyria」とは何か“lyria google ai”“lyria 2”“music ai”

キーワードの整理から始めよう

Google DeepMindが開発した「Lyria(リリア)」は、音楽を言語的プロンプトから自動生成するAIモデルである。

2025年4月にリリースされた最新版「Lyria 2」は、精度・音質ともに飛躍的に向上。48kHzステレオ出力を標準とし、歌詞入りボーカルトラックにも対応しているという。

注目すべきは、Googleがこれを単なるBGM生成ツールとしてではなく、YouTube Shortsでの実装や商用ライセンスも視野に入れた戦略で展開している点。

「lyria google cloud」「lyria google music」といった検索ワードの背後には、コンテンツ制作現場からの強い関心がうかがえる。

Lyria Realtimeとは?APIだけじゃない、

“言葉で奏でる即興セッション”

Lyriaの最大の特徴は、その柔軟なアクセス手段にある。

中でも「Lyria Realtime」は、GoogleのGemini APIを通じてリアルタイムで音楽を生成するインターフェースだ。

筆者も実際にGoogle AI Studioのデモ環境で試したところ、音楽をリアルタイムに流しながら、UI上のパラメーター(key、tempo、moodなど)を変えるだけで、音楽の流れが変化していくのが面白い。

ちょうどDJソフトとAI作曲の中間地点のような印象を受けた。

この「arealtime」アプローチは、音楽を“固定された作品”ではなく、“流動的な対話”として扱う新しい概念を提示している。

使い方:プロンプトで「音楽の構成要素」を指定する“lyria 使い方”

完全マニュアル

Lyriaを扱う際の基本は「プロンプト設計」だ。

ライターである私は、言葉で情景を表現することには慣れているが、言葉で“音楽の風景”を伝えるのはまた別の難しさがあると痛感した。

以下はGoogleが推奨するプロンプト構成要素:

- 🎼 ジャンル・スタイル:cinematic, jazz, lo-fi, ambient, etc

- 🧠 感情・ムード:nostalgic, relaxing, suspenseful, uplifting

- 🎹 楽器・編成:piano, synth, orchestral strings, vocal harmonies

- 🪐 空間性・音響効果:reverb-heavy, underwater ambiance, urban nightlife

- 🔁 構成:starts minimal, builds into crescendo, fades with echo

例:An ambient cinematic piece that starts with solo piano, gradually adds string layers, and crescendos into a hopeful chorus at 100 BPM.

出力されるのは平均30秒前後の楽曲。複数のバリエーション(通常4パターン)から選択・微調整が可能。

これはもう、「音楽AI」というよりも“言語で設計する作曲装置”だ。

マルチモーダルの試み:風景を、音にするという冒険

画像から音楽を生成する

Lyriaは直接その機能を持っていないが、Gemini 2.5などを使えば、画像→テキスト→音楽という三段変換が可能になる。

筆者は実際に、雪景色の沼の写真をもとに以下のようなプロンプトを生成してもらった:

“A slow, melancholic piano piece inspired by a snowy lakeside, with ambient textures and distant wind-like synths.”

生成された曲は、意外にも“静けさ”と“孤独”を感じさせるトーンで、見た風景の記憶と不思議なほど一致した。

言葉→音→情景、というルートとは逆の、「情景→音楽→感情」をライターとして逆説的に味わえた体験だった。

著作権問題“歌詞”の生成は自由か?“TGV”的生成手法は危ういのか?

AIで作られた音楽が、既存の楽曲と酷似してしまったら?

この問いは、Google DeepMindの前身モデル「Orca」が一度棚上げされた背景にも関わってくる。

特に「TGV(テンプレート生成ベース)」のような方式では、既存のジャンルやパターンが再利用されやすく、意図しない類似性が生まれやすい。

また、歌詞生成についても、学習データやアウトプットの文体が既存アーティストの表現に近づきすぎるリスクは常に存在する。

Googleはこの点で、SynthIDによる透かし(ウォーターマーク)や、責任あるAI開発フレームワークを導入している。

ただし、ライターとして強調したいのは、

「AIの生成物は人の創作物とどう異なるのか」という点が、今後ますます問われるということだ。

Lyriaの未来「作曲するライター」や「音に変換する編集者」が増えていく

Lyriaのような音楽生成AIが普及すれば、「作曲は専門家のもの」という前提は間違いなく崩れていく。

もっと言えば、“音をつくるのが日常の行為になる”世界がくる。

ライターである私が、音の構成と表現を日々意識するようになるとは、数年前には想像もしていなかった。

商業音楽、映像制作、広告、ラジオジングル、さらにはパーソナルサウンドトラックまで。

「誰でも言葉で音を作る」時代は、すぐそこまで来ている。

結論:Lyriaは“音楽を読むための言語”を提供しているのかもしれない

- Lyria 2は、単なる音楽生成を超えた“表現の翻訳者”になりつつある

- 使い方はシンプルでありながら、奥深く創造的

- ライターやクリエイターが、音に触れる入口として非常に魅力的

- 商用利用時には著作権・ライセンスの確認が今後も必須

🎧 あなたなら、どんな言葉で音を作りますか?

コメント欄で、Lyriaで試したいプロンプトや活用アイデアを教えてください。