高校生とAI活用の現状

スマートフォンを持つ高校生の6割以上が生成AIを日常的に使っている。WIREDの調査やarXiv論文によれば、「宿題の回答を得る」「エッセイ作成」「進学準備」に至るまで幅広くAIが浸透していることが示されている。

驚くべきは、親世代の6割以上が子どもたちのAI利用を把握していないという事実。つまり「学校の外」で先にAI体験が進み、教育現場が追いつけていないという構図だ。

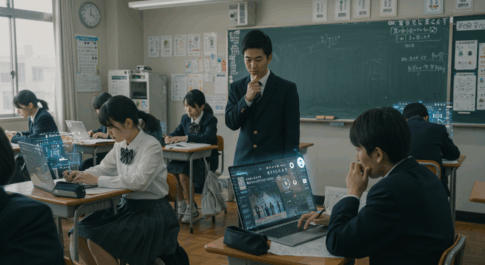

授業で広がるAIの学習体験

AIを使った学習と授業の変化

AIは授業の「知識補強ツール」としても導入が進んでいる。生徒がテキストを入力すれば即座に回答を生成する仕組みは、従来の参考書や教師の説明を補完する役割を果たす。

ある調査では、「AIを使い始めてから課題の作成がスムーズになった」と答えた高校生が8割以上にのぼった。特に数学の解法手順や英語の文章添削など、学習効率の向上が顕著に表れている。

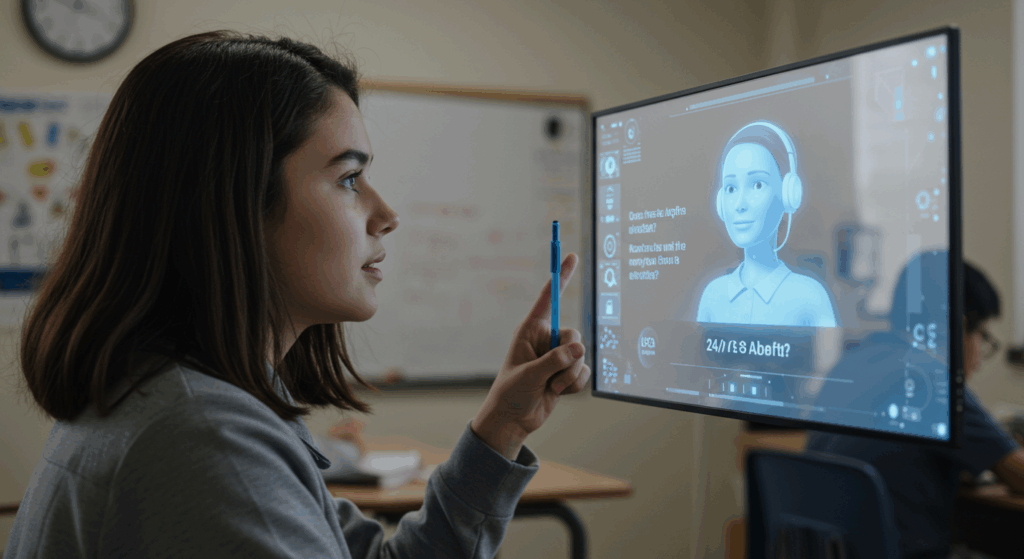

生徒の質問に即応する生成AI

教師が一度に対応できる質問数には限界があるが、AIは24時間365日対応可能だ。クリック一つで必要な情報を引き出せる環境は、生徒に「安心して質問できる」体験をもたらしている。

「AIは間違えることもあるが、それでも一人で悩むより気軽に聞ける」との声が多く、心理的なハードルを下げる存在として機能している。

高校生が選ぶAI講座と受講方法

AI講座の公開と受講予定

多くの学校では、生成AIをテーマにした特別講座の実施やオンライン公開講座が始まっている。特に「AIリテラシー」「安全な活用方法」を中心としたカリキュラムが人気だ。

受講を希望する高校生の多くは、「進学や将来のスキル習得に必要だから」と回答しており、単なる一時的ブームではなく「学習インフラ」としてAIを捉えている。

実施されるAI活用の方法

授業内でのAI活用は、「作文の添削」「プレゼン資料の作成」「研究テーマのアイデア出し」など多岐にわたる。生徒が入力した短い文字列からでも豊富な知識を引き出せる点は、教師にとっても教育時間の有効活用に直結している。

学校・教師が直面する課題

AIの回答精度と知識の信頼性

一方で、AIの回答は常に正確とは限らない。特に歴史や科学の詳細知識では誤情報が混ざることがあり、「誤ったまま提出するリスク」も存在する。

教師は「どの回答が正しいか」を見極めるスキルを指導する必要があり、今後はAIを活用する力そのものが評価対象になると予想されている。

学習時間と倫理的課題

「宿題をすべてAIにやらせる」という使い方も横行している。New York Postは「エッセイや大学願書の作成にもAIが使われている」と報じた。これは学習時間の短縮にはなるが、主体的な学習体験を奪うリスクもはらむ。

学校は「禁止する」のではなく「どう活用するか」を議論する段階に来ている。

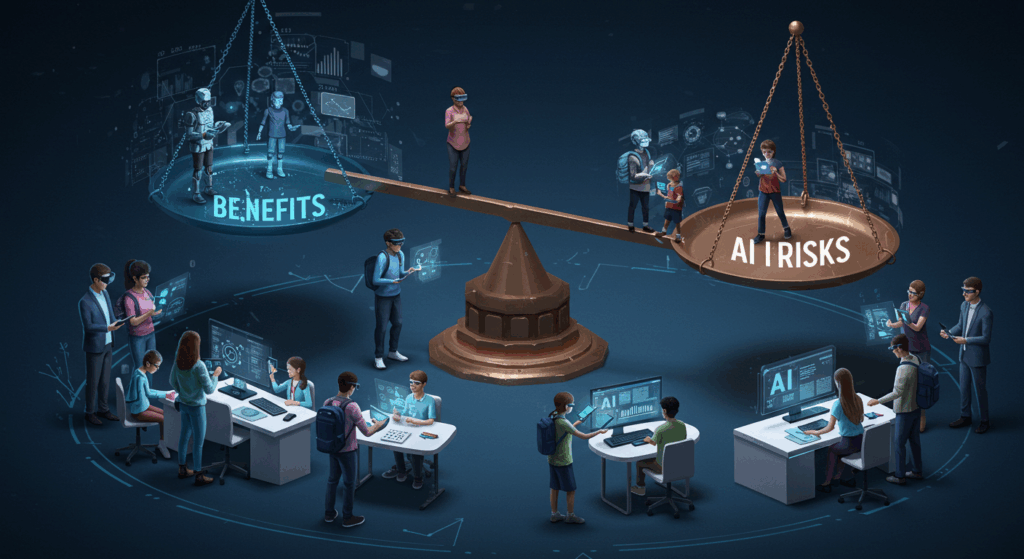

まとめ

高校生とAIの関係は、もはや一過性の流行ではなく「新しい学習の形」となりつつある。

- 生成AIは宿題や授業に浸透し、学習効率と安心感を提供している

- 学校や教師には「正しい使い方を教える責任」と「AIリテラシー教育」が求められる

- 今後は「必要な知識をどうAIに入力し、どう判断するか」というスキルがカギになる

AIをどう受け止めるか、これは高校生だけでなく、親・学校・社会全体が共有すべき問いだろう。