「音楽を作る」から「AIと一緒に音楽を生む」時代へ

「音楽をつくるのはプロの仕事」そんな時代は、もう終わりを告げようとしています。

いまや、歌詞を入力するだけでメロディも伴奏も、ボーカル付きの完成楽曲をAIが生成してくれる時代がやってきました。

その代表格が、京都大学が開発した音楽生成AIツール「CREEVO」です。

子どもでも使えるインターフェースで、プロ顔負けの自動作曲が可能。しかも、商用利用もOK。無料で使えて、著作権も気にしなくていい。

この記事では、そんなCREEVOの全貌と、世界の音楽生成AIの最新研究、そして未来の「作曲」という行為がどう変わっていくかを解説します。

CREEVOとは何か?「音楽生成AI」の最前線

🎼 作曲AIとしてのCREEVOの機能と強み【作曲/AI/生成】

CREEVOは、「おまかせ作曲」と「デザイン作曲」の2モードを持つ、日本発のAI作曲ツール。

歌詞を入力するだけで、複数パターンの楽曲が生成され、好きなものを選ぶだけ。

楽曲データは楽譜PDF・MIDIファイル付きで即ダウンロード可能です。

生成のスピードも速く、クリック数回で自動作曲が完了。音楽知識ゼロでもメロディが手に入る、まさに「歌の民主化」が始まったといえるでしょう。

📝 歌詞を入力するだけ!生成AIがあなたの想いをメロディに【歌詞/入力/メロディ】

CREEVOでは、自分の書いた歌詞をそのままAIに入力するだけで、メロディと伴奏を自動生成。

メロディラインは自然で、日本語の音韻にも適した設計になっています。

また、音声合成ツール「Sinsy」と連携することで、実際に歌ってくれる音声ファイルも作成可能。ボーカルデモまで付いた本格的な仕上がりです。

🛠 ツールとしてのCREEVOの設計思想【ツール/機能/システム】

CREEVOは、ただの音楽ツールではなく「科学実験としてのAI」でもあります。

ユーザーの評価データが、AIの学習に直接フィードバックされ、新しい音楽生成モデルが育っていきます。

この協力型のシステムは、単なる利用者ではなく「共同クリエイター」としての位置づけを提供します。

使えば使うほど進化する、まさに次世代型音楽AIといえるでしょう。

人とAIが共創する時代の「作曲」体験

🧪 ISMIR論文が語る、AIと共に音楽を生み出す実験【実験/自動作曲/制作】

ISMIRの研究では、人間とAIが協力して歌を作るプロセスが詳細に語られています。

人が歌詞を書き、AIがそれに対応するメロディを「提案」する。そのやり取りを何度も繰り返すことで、最終的に人間味ある一曲が完成していくのです。

この実験では、AIは単なるツールではなく、“アイデアの相棒”として機能。

CREEVOでも、同じように「AIとの対話的な作曲体験」が可能です。

🧠 AIに「おまかせ」ではなく「意図を伝えて共創する」【おまかせ/デザイン/作成】

CREEVOの「デザイン作曲」モードでは、コード進行・テンポ・伴奏のスタイルなどを指定可能。

「おまかせ作曲」との使い分けで、自分の意図を反映した作品づくりができます。

「全部AIに任せる」だけでなく、必要な要素は自分で設計するという発想がこれからの作曲には求められています。

つまり、「ツールとしてAIをどう活用するか」が問われているのです。

📏 評価システムと著作権の仕組み【評価/商用/パブリックドメイン】

CREEVOで作られた楽曲は、すべてパブリックドメイン。つまり著作権フリーです。

個人でも企業でも商用利用OK。YouTubeやイベント、教育現場での活用も自由。

さらに、楽曲へのユーザー評価がAIモデルの改善に貢献する仕組みになっており、「創る人がAIを育てる」という構図が面白い。これはGoogleやMetaとは異なる、日本独自のオープンな実験設計です。

音楽教育や創作現場に、CREEVOはどう活かせるか?

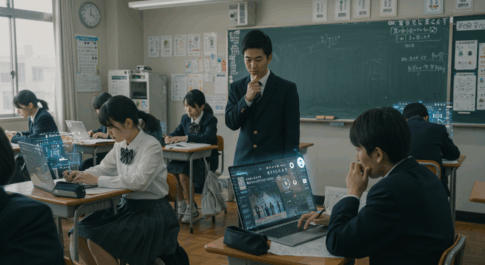

🎓 教育現場での活用方法と可能性【活用/解説/方法】

CREEVOは小学生でも使えるシンプル設計。年齢制限なし、全編日本語対応、操作も簡単。

音楽の授業で「メロディを作る」ワークショップを開催すれば、創作意欲を育む教材になります。

また、音楽教育だけでなく、国語(歌詞づくり)やICT教育(生成AIリテラシー)とも連携が可能。

「AIを活用する力」を育てるという点で、STEAM教育の文脈にもぴったりです。

💡 CREEVOを活用するために知っておきたいこと【必要/方法/小節】

- 1小節あたりの長さや構成(Aメロ・Bメロ等)を意識することで、より音楽的な生成が可能に。

- 「デザイン作曲」モードでは、コード指定やメロディの輪郭を意識的に設計すると、精度が格段に向上。

- 初心者はまず「おまかせ作曲」→「部分編集」で感覚をつかむのがコツ。

「作る→聴く→直す」を繰り返すプロセスが、音楽的理解を深める鍵になります。

🎬 まとめ:誰もが作曲できる時代に、CREEVOは最良の第一歩

CREEVOは、AIとの共創時代におけるもっとも開かれた音楽生成ツールのひとつです。

無料で使えて、商用利用OK。初心者にもプロにも開かれた「実験の場」であり、教育にも創作にも役立つ優れたプラットフォームです。

🎵「音楽は作れない」ではなく、「クリックすれば生まれる」。

その先で何を創り、何を伝えるかは、私たち人間次第です。