もし「ドローン」が単なる偵察機ではなく、戦術思考を持ったスマート兵器群として戦場を飛び回る時代が来たら?

イギリスの防衛スタートアップ Helsing(ヘルシング)が開発した攻撃型AIドローン「HX‑2」は、その未来図を現実へと近づけようとしています。データ接続不要で100kmの戦域を飛行し、群れで目標を自律制圧するこの兵器は、既存のドクトリンを根底から揺さぶりつつあります。

進化する戦場:HX‑2が示す“新しい作戦概念”

従来の兵器運用を超える「非接続・再識別」の能力

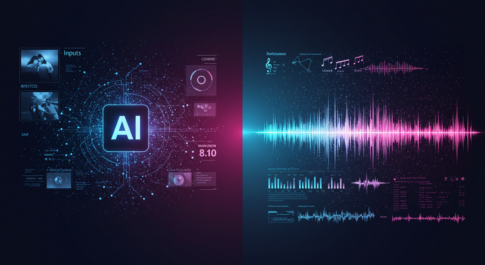

HX‑2の最大の特徴は、電子戦(EW)環境下でも運用可能な“非接続型”AI制御です。通信が遮断された状態でも、AIが地形・目標物の特徴から再識別を行い、指示された目標を自律的に追跡・攻撃します。

これは、GPS妨害や指令遮断が常態化しているウクライナ戦場では決定的なアドバンテージとなります。

しかもHX‑2は、最前線のドローンとしての役割に加え、既知の目標に対して“継続的に学習・更新”される能力を備えています。これにより、敵の車両に施された偽装や配置転換にも柔軟に対応可能。戦術的“持久性”と“再攻撃性能”が担保されている点は、従来型の自爆型ドローンとの差別化要素です。

群制御と1対多オペレーションがもたらす「飽和戦術」

HX‑2は1名のオペレーターで複数機を同時制御可能な“スウォーム・キャパブル”ドローンとして設計されています。これにより、複数のドローンを同時に飛ばし、一定範囲内で協調・分散攻撃を行うことが可能です。

この“飽和戦術(Saturation Tactic)”は、従来の迎撃ミサイルシステムでは捌ききれない脅威を作り出し、コストパフォーマンスにおいても戦略的優位を生みます。

群れ制御=単なる数の暴力ではなく、情報連携による複雑な制圧アルゴリズムの実装であり、ここにHelsingのAIスタック(意思決定エンジンと視覚認識AI)が深く関わっています。

“防衛の民主化”と量産可能な設計思想

Helsingの公式コメントによれば、HX‑2は「大量生産によるスケーラビリティ」を重視しており、1ユニットあたりの単価は従来ドローンの1/10以下とも言われています。

これは防衛の非対称性──すなわち小国や予算規模の小さい国家でも防衛可能な体制──を可能にする設計思想の表れです。

さらに、イギリス国内に製造拠点を設置し、今後5年間で約660億円規模の投資を行うと発表されており、産業振興と技術的自立性にも配慮した戦略的展開といえるでしょう。

HX‑2が変える防衛戦略の構造

戦場の“兵員前方投入”から“AI分散迎撃”へ

従来の歩兵・機甲部隊による前線戦術は、リスクとコストの両面で限界を迎えつつあります。HX‑2のようなドローンが導入されることで、「前線はAIが先に制圧し、人間は後方から指揮・判断に集中する」という新たな戦闘様式が現実になりつつあります。

これは軍事的に見れば、人的被害を最小限に抑えた戦術支配構造の構築とも言え、社会的にも容認されやすい戦争形態への転換点となる可能性があります。

NATO・EU戦略における非対称兵器の役割

Breaking Defenseが報じた通り、ウクライナは2025年に6,000機のHX‑2調達契約を結んでおり、この数は単なる試験導入のレベルを超えた前線戦術配備を意味します。

これは「予測不能な群制御AI兵器によって、対侵攻時の戦略的先制能力を確保する」という新たな防衛ドクトリンの萌芽であり、今後NATO各国にも波及するのは時間の問題とみられます。

また、英国防省の戦略文書においても、HX‑2は技術的優位性と産業回復力を両立する柱技術として言及されており、欧州における“戦略的自律性”の確保に大きく貢献することが期待されています。

結論|AI×スウォームの先にある“次世代防衛のかたち”

HX‑2は、単なるドローンではありません。敵の動きに即応し、群れで対応し、AIで考える「スマートエフェクター」として、防衛技術の次なるステージを予感させる存在です。

その登場は、予算・規模・技術すべてで従来の防衛常識を刷新し、今後10年の国防構想において中心的な議論の対象となるでしょう。

もしかすると、あなたの国の空にもこの“静かな進化”が、すでに配備され始めているかもしれません。