最先端のAIが“審査員”として名を連ねる時代が、ついにやってきた。

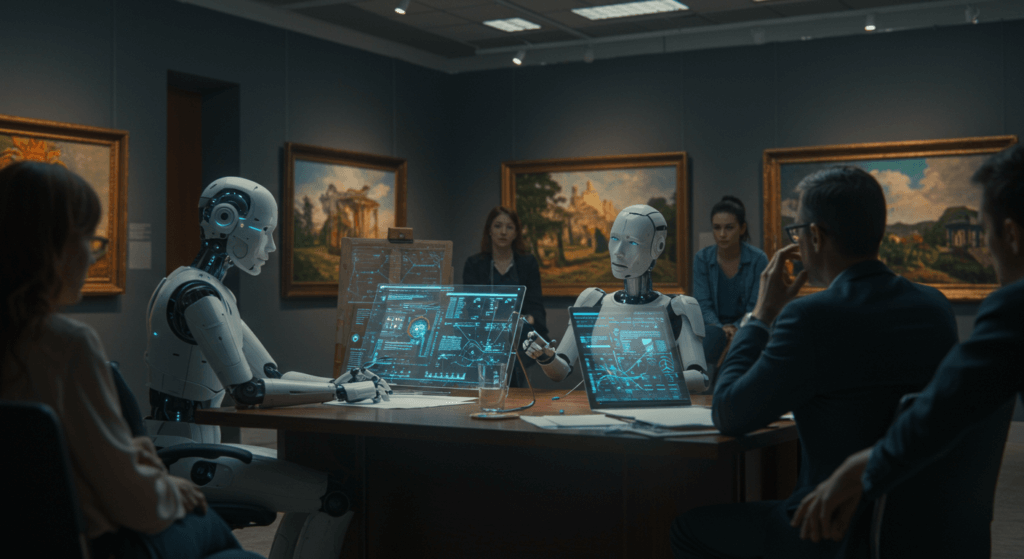

米ジョージタウン大学で開催された「第3回 AIアーツコンペティション」は、生成AIと人間審査員が協働して作品を評価するという、まさに“はじまり”の物語だった。

学生、アーティスト、研究者が交差するこのプロジェクトでは、「創造とは誰のものか?」「評価するのは誰か?」という根源的な問いが静かに提示されている。

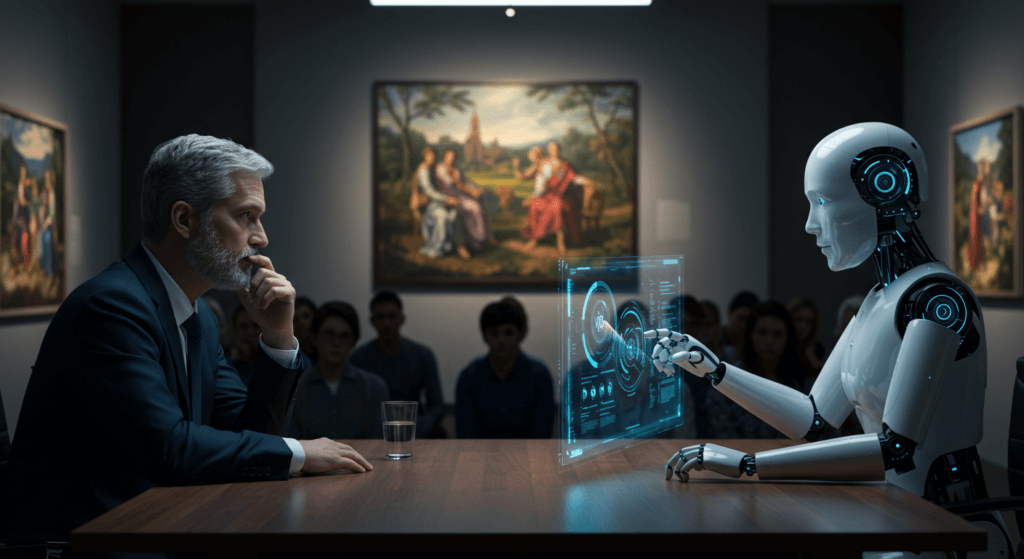

AIが審査員として参加する初の実験的アート展

この美術展の最大の特徴は、AIが“審査員の一員”として正式に導入された点にある。

OpenAIの技術を用いた言語AIと、画像生成AIのフィードバックアルゴリズムを活用し、人間と並列で作品を評価。AI自身も評価ロジックを開示しており、審査過程は公開性を持って行われた。

生成AIが捉える「作品」の価値とは

AIは主に以下の観点で各アート作品を評価した:

- 視覚的構成(構図、色彩、シンメトリー)

- テーマとの一致度(「はじまり」や「境界」など)

- 技術的完成度(生成精度、ノイズ、パターン)

- テキストと画像の整合性(タイトルとの一致など)

生成AIによるこうした評価は、驚くほど一貫性があり、時には人間の審査員の視点を揺さぶるものとなった。

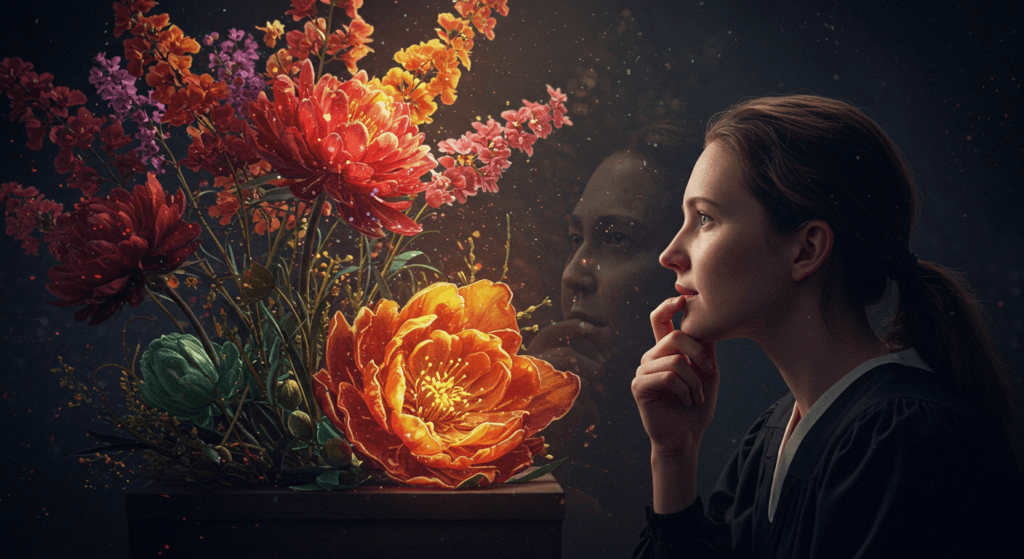

グランプリは「AIすら詩的と評した一枚」

今回のグランプリ作品に選ばれたのは、リベカ・タン氏による《Code in Bloom》。

春の訪れをデジタルフラワーで表現したこの作品は、AIが「詩的な抽象と構成的バランスを両立した」と評価し、人間の審査員との意見も完全に一致した稀有なケースとなった。

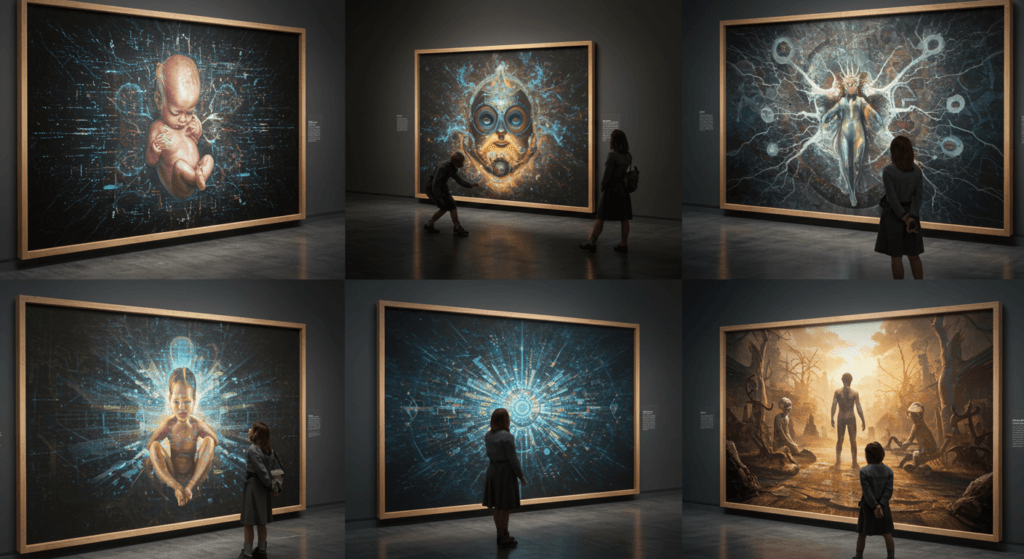

テーマ「はじまり」をめぐる競演

今年のテーマは「はじまり」。

この曖昧で詩的なテーマに対し、出展者はさまざまなアプローチを見せた:

- 終末からの再生を描くアーティスト

- 出産や生命誕生を描いた映像系作品

- データやコードからの抽象構築を試みた部門作品

審査は、AIと人間それぞれがテーマへのアプローチに点数をつけ、総合的に判断された。

AI評価は公平か?揺れる倫理と著作権のボーダー

審査員は人間だけの特権か

今回のコンペティションにおいて、AIの評価結果が最終決定に影響を与える場面も多かった。

一部の批評家からは「AIは人間の感情を理解しない」「創造性を正しく評価できるのか?」との疑問も上がったが、主催者の1人であるElissa Redmiles教授はこう語る。

「人間もまた、経験や偏見に基づいて作品を評価しています。AIの審査は、まったく異なる新しい軸を提供してくれるのです」

著作権と学問の間にある“グレーゾーン”

さらに重要なのは、AI生成作品の著作権問題だ。

作品の一部が既存画像や学習データを元に生成された場合、その所有権は誰にあるのか?

このコンテストでは、応募時に「商用利用を目的としない教育的展示」であることが明記されていたが、今後このモデルが広がるにあたっては、法的整備が不可欠となる。

美術館に現れたAI“審査員”は、もはや幻想ではない

ジョージタウン大学のLauinger Library内に設けられた特設ギャラリーでは、受賞作品が壁面に展示され、各作品にはAIと人間の「共同審査コメント」が記されている。

来場者は、単なる作品の鑑賞ではなく、「AIがなぜこの作品を評価したか?」というメタな視点も得ることができる。

アーティストにとってAIは敵か味方か

展示会場では多くの学生アーティストが、AIによる評価を「厳しいが学びになる」と前向きに受け止めていた。

- 「自分では気づかない視点に気づけた」

- 「AIの審査結果と人間の意見が食い違ったときに深く考えた」

- 「次の作品ではAIにも“響く”表現をしたい」

そんな声が多く聞かれたことも印象的だった。

結論:「創造性」と「評価」は、誰のものか

このAIアートコンペティションは、「アーティスト」「AI」「審査員」「観客」という複数の視点を交差させた、まさに未来型美術展だった。

今後、生成AIがより高度に進化し、「評価する存在」として社会に浸透していく中で、私たちは改めて問い直す必要があるだろう。

「何を創るか」ではなく「誰が良しとするか」こそが、創造の未来を左右する時代に入ったのかもしれない。