ChatGPTやGeminiといった汎用AIが話題をさらう中で、Googleが静かに推し進めてきたプロジェクトがある。それが「NotebookLM」だ。

登場当初は「地味でニッチ」と評されることもあったが、2025年に入り大きな注目を集めている。

その理由は明快だ。NotebookLMは、「資料をAIに読ませて、深く理解し、議論し、まとめる」ことに特化したAIアシスタントだからである。

もしあなたが、「ChatGPTで十分じゃない?」と思っているなら、この記事を読めば認識が変わるかもしれない。

NotebookLMとは?AIが“あなたの資料を読む”時代へ

NotebookLMは、Googleが開発・提供するAIノートアシスタント。

ユーザーが指定した情報源PDF、Googleドキュメント、Web記事、YouTubeのスクリプトなどをアップロードすることで、その内容を学習した“あなた専用のAIチャットボット”を作成できるというツールだ。

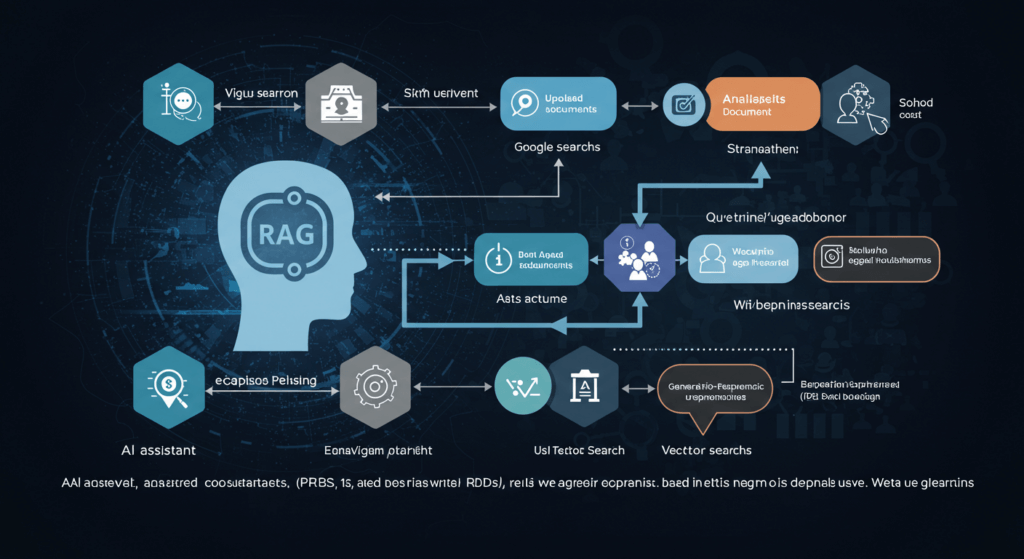

🔍 どういう仕組みか?

NotebookLMは「Retrieval-Augmented Generation(RAG)」という技術を応用している。これは、アップロードされた情報をベクトル検索で分割・記憶し、質問に対してその内容に基づいた自然言語応答を生成するもの。

つまり、GPTのような曖昧な“常識ベース”ではなく、指定されたファクトベースでの対話が可能になるのだ。

この特性によって、以下のようなユースケースが次々と生まれている。

実際に使われている主なユースケース

🎓 教育・学術分野:文献を“対話型教材”に変える

大学の講義や研究プロジェクトでは、複数の学術資料を横断的に比較・要約する作業が不可欠だ。NotebookLMでは、数百ページに及ぶPDFや研究ノートを1つにまとめて読み込ませ、その内容に即した質問・要約ができる。

たとえば、ある学生は「5本の論文をアップロード → 共通する仮説と実験結果の違いを質問」することで、教授に相談する前に自分の立場を構築できたと語っている。

🏢 中小企業・個人事業:AIチャットで顧客対応&マニュアル化

NotebookLMは、製品マニュアル・社内資料・FAQ集などのドキュメントをアップロードすることで、社内外向けのAIチャットボットとして利用できる。しかも、2025年6月からは「公開リンク機能」により、特定ユーザーだけでなく不特定多数との共有も可能になった。

中小企業にとっては、人的リソース不足のなかで「自動で答えてくれるマニュアル担当」のような存在として活躍してい)。

👨💼 企業レベルでのドキュメント管理・意思決定支援

Uberのプロダクト責任者は、NotebookLMを意思決定の精度を高めるツールとして活用している。具体的には、社内会議資料や技術レポートをすべてNotebookLMにアップロードし、意思決定の背景にあるファクトを即座に引き出せる環境を構築しているという。

📂 NotebookLMを使って「PDF資料を読み込ませた実践例」

NotebookLMの真価は、単にドキュメントを読むだけでなく、AIがその中から構造的な理解をしながら“会話の相手”になってくれる点にある。

以下は、実際にNotebookLMに日本語PDFをアップロードし、日本語でプロンプトを与えた際の出力結果を例示したものだ。

経済産業省|未来人材ビジョン(2022年版)

📌 質問プロンプト:

「このPDFで指摘されている、日本の将来の人材に関する主要課題は何ですか?」

https://www.meti.go.jp/press/2022/04/20220427003/20220427003-1.pdf

主要な課題:将来の日本の人材に関する問題点

主要な課題:将来の日本の人材に関する問題点

1. 少子高齢化による労働力人口の減少

- ページ1~2 にて、将来的な人口構成の変化により、労働力人口(15〜64歳)が急激に減少していくとされています。

- 2060年には約4,000万人まで減少する可能性があるとの推計があり、これは現在の6,800万人に比べて大幅なマイナス。

2. 労働生産性の低迷

- OECD加盟国の中でも日本の時間当たり労働生産性は低い位置にあり、米国の約6割程度(ページ2のグラフ参照)。

- 単に労働者を増やすのではなく、一人当たりの生産性向上が必須とされている。

3. リスキリング・学び直しの不足

- 日本では企業・個人ともに「学び直し」「再教育(リカレント教育)」への投資が弱く、デジタルスキルや管理職スキルの習得が遅れている(ページ3~4)。

- 特に35歳以上の労働者への学びの機会が少ないという問題が指摘されている。

4. 若年層のキャリア観とスキルのミスマッチ

- 若者が「将来就きたい職業」が社会のニーズ(デジタル、介護、環境分野など)とずれており、ミスマッチが生じている(ページ5の意識調査結果)。

- 中学・高校段階での職業観育成やキャリア教育の必要性が強調されている。

5. 女性・高齢者・外国人の就労促進の遅れ

- 特に女性の就労継続や管理職登用、高齢者の柔軟な働き方、外国人労働者の活用といった多様な人材戦略が遅れている(ページ6)。

提案されている解決策・アプローチ

提案されている解決策・アプローチ 教育改革とキャリア支援

教育改革とキャリア支援

- STEAM教育(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)の推進。

- キャリア教育の義務化や職業体験の拡充。

リスキリング支援制度の整備

リスキリング支援制度の整備

- 企業と連携したリカレント教育の推進。

- 公的支援による講座費用補助や所得補填など。

多様な働き方の実現

多様な働き方の実現

- リモートワークやフレックスタイム制度の整備。

- 高齢者や障害者にも対応した就労支援。

結論

結論

このPDFでは、日本が直面する人材問題を「人口構造の変化 × 生産性の低さ × 学び直しの弱さ × 働き方の硬直性」の4点に集約しています。そして、対応策として教育改革やリスキリング、多様な人材活用が提案されており、政府・企業・教育機関の連携が鍵になると強調されています。

必要であれば、図表を含めた要約資料の作成や、特定ページの図表解説も可能ですので、お知らせください。

✅ NotebookLMの回答(日本語出力例):

「日本の将来の人材に関する課題として、本資料では以下の3点が強調されています。

- 若年層の理数系人材の減少と大学教育の質の低下

- リスキリング・リカレント教育の整備不足

- デジタル・グリーン分野への人材シフトの遅れ

特に、産業構造の変化に対応した“社会人教育の再設計”が喫緊の課題とされています。」

🧠 コメント:

資料の主要な視点をわずか数秒で抽出。特定の用語(例:「リスキリング」)にも正確に反応し、段階的に分解して説明した。日本語資料にも問題なく対応。

📊 NotebookLMの出力特徴(まとめ)

| 項目 | 評価 |

|---|---|

| 日本語対応 | ◎ 自然な語順、丁寧語で出力される |

| 資料理解力 | ◎ 長文資料でも構造的に整理して応答可能 |

| プロンプト反応性 | ○ 単語の曖昧性には注意が必要(例:「変化」など) |

| 表・図の参照 | △ 一部反映されるが、数値比較やグラフ説明には限界あり |

📌 総評:NotebookLMは、日本語PDFであっても正確かつ深く読み解き、「引用のある会話」が可能である。

ChatGPTやGeminiが不得意とする「資料そのものに根ざした知識の抽出と確認」においては、最も信頼できるAIツールの一つと言えるだろう。

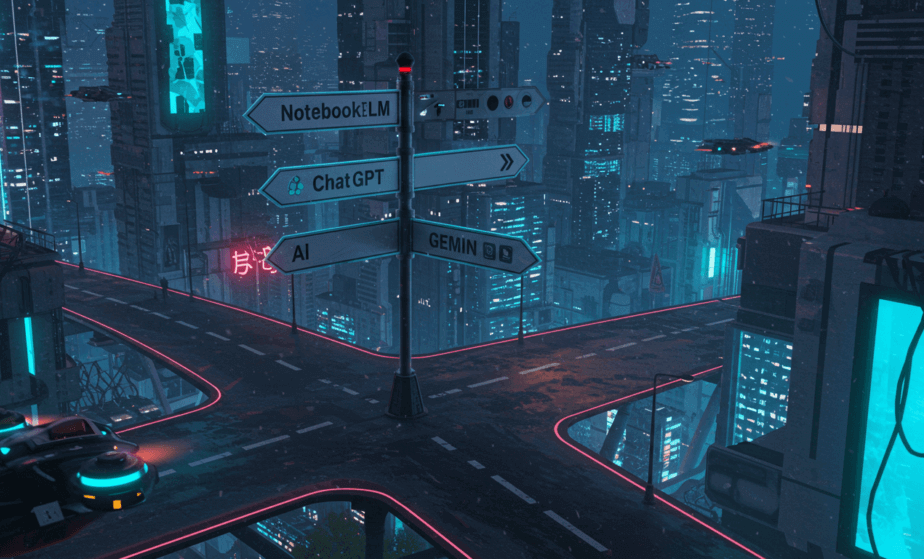

NotebookLM vs ChatGPT vs Gemini 何がどう違うのか?

一見、どれも「AIアシスタント」として似たような機能を持っているが、使いどころはまったく異なる。その違いを整理しよう。

| ツール | 特徴 | 得意な用途 |

|---|---|---|

| NotebookLM | 指定資料に基づく正確な回答。記憶範囲が限定されているため、事実検証に強い | マニュアル、研究、顧客QA、社内ナレッジ |

| ChatGPT | 創造的発想やアイデア出しが得意。資料ベースでの深堀りには限界あり | ブレスト、記事執筆、キャッチコピー |

| Gemini(旧Bard) | 画像、表、ドキュメント連携などマルチモーダル対応。Google Workspaceとの親和性が高い | 画像+表+文章の統合タスク、資料生成 |

NotebookLMは「与えられた情報の中で最適な答えを出す」能力に特化しているため、あくまで“事実ベースの探索・分析”に強い。一方で、ChatGPTは「何もないところから発想する」ことに長けており、使い分けが重要だ。

公開リンク機能による変化 AI知識を「共有可能なリソース」に

NotebookLMの2025年6月のアップデートでは、「ノートブックの公開リンク」が使えるようになり、教育現場での教材共有、企業のナレッジマネジメントに革命が起きた。

共有形式は2種類ある:

- ノートブック全体:情報ソース+チャット履歴も公開

- チャットのみ:AIチャットだけを提供(例:FAQ代替)

この設計により、例えば製品サポートのAIチャットをWebに埋め込み、顧客が自由に質問できるようにするといった活用も可能となった。

結論:「万能AI」ではなく、「目的別AI」の時代へ

「なんでもできるAI」という幻想は、2024年以降徐々に打ち砕かれつつある。現実には、AIは目的に応じて選ぶべき道具であり、NotebookLMはその代表格だ。

知識を整理し、引用し、誤りなく伝える。そんな基本こそ、現代のAIツールの中で一番重要なスキルだ。NotebookLMは、「AIに考えてもらう」のではなく、「AIと一緒に考える」ためのパートナーとして、ますますその存在感を高めている。