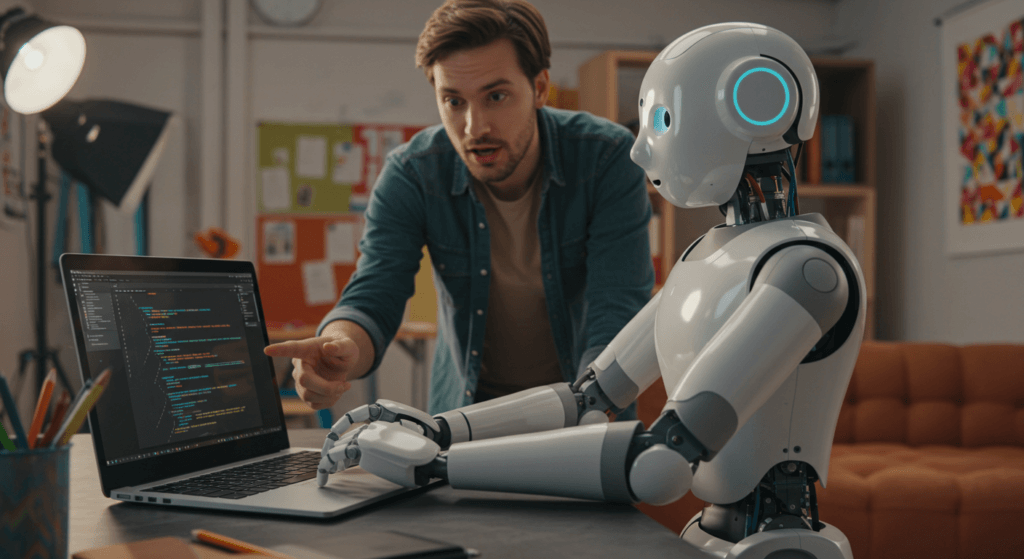

「AIに任せて大丈夫?」ブログ運営の現場で進む”共創”

2024年以降、ChatGPTをはじめとする生成AIの進化は、コンテンツ制作の現場に革命をもたらしました。「執筆はAIでいいのか?」「SEOに効果はあるのか?」そんな疑問を抱えているブロガーやマーケターは多いはずです。

本記事では、実際にAIを活用したブログ運営の事例を交えながら、構成づくり・記事執筆・SEO対策の3つの局面でAIがどこまで有効なのか、そして「人間の役割」はどこに残るのかを明らかにしていきます。

AIは「構成案」のプロフェッショナルになりつつある

HubSpotが社内ブログの一部で導入したのは、「構成案作成におけるAIアシスト」です。たとえば、ChatGPTやNotion AIを使って、指定キーワードに基づいたH2・H3見出しの候補を出させるという方法です。

この手法の利点は以下の2点:

- キーワードに基づいた検索意図を反映したアウトラインを短時間で得られる

- 複数案を比較して、人間が「最も戦える構成」を選択できる

実際、HubSpotではAIが提案した構成をベースに人間の手で調整した結果、「検索上位獲得率が平均18%上昇した」というデータも紹介されていました。

本文執筆も“ゼロ→イチ”ならAIの得意領域

Ahrefsのブログでは、AIが本文を書いた記事と人間が書いた記事を比較し、SEO上のパフォーマンスを検証する実験を実施。その結果、AI記事でも一定の検索流入は得られるものの、「上位表示され続ける」には以下の要素が欠けていることが明らかになりました:

- 最新データや具体事例が少ない

- 専門性や独自性が不足しがち

- 読者の共感を得にくい文章構成

つまり、「AIは速く・そこそこ正確な原稿」を出すが、人間が最後に肉付けしないと価値が低いというのが現場の結論でした。特に重要なのが、「誰に」「どのように」伝えるかという文体の調整です。

SEO対策の“初動”はAIがリードできる

Bufferの事例では、AIを使って以下のSEO初動作業を効率化しています:

- メタディスクリプション生成(クリック率UPを意識)

- 内部リンク候補の提案(関連記事のつながり強化)

- 検索意図に即したタイトル案出し(CTRを意識した言い換え)

たとえば「このテーマでSEOに強いタイトルを5つ出して」と指示するだけで、効果的な候補が秒で出てきます。ただし、Bufferも「クリック率に効くのはAIだけではない」と明言。読者を動かす表現や感情的訴求は、依然として人間が強いとしています。

AIライティングの「成功法則」は役割分担にあり

上記の3社の共通点は、「すべてをAIに丸投げしていない」という点です。むしろAIを構成補助・初稿生成・SEO初動に使い、以下のような作業は人間が主導しています:

- 情報の真偽確認(事実チェック)

- 読者に刺さる表現の編集・補完

- オリジナリティの追加(事例、独自視点)

このように、AIと人間の共同作業(コ・クリエーション)としてのライティング体制が、最も効率的かつ成果に繋がる手法として定着しつつあるのです。

まとめ:AI時代のブログ運営は「編集力」が問われる

生成AIの進化により、誰でも「速く」「整った」記事が作れる時代になりました。しかし、それだけでは検索にも読者にも評価されません。今後のブログ運営では、以下の力が鍵を握ります:

- AIを使いこなす“プロンプト設計力”

- 情報の真偽を見極める“編集者的視点”

- 独自性を持たせる“自分の視点と体験”

ブログとは単なる文章の羅列ではなく、「読み手に届けるストーリー」です。AIはその“下地”を提供してくれますが、“仕上げ”を担うのは私たち人間です。

引用元情報

- HubSpot Blog:https://blog.hubspot.com/marketing/ai-blogging

- Ahrefs Blog: https://ahrefs.com/blog/ai-blog-writing/

- Buffer Blog:https://buffer.com/resources/ai-content-creation/%EF%BC%89/