「腕を上げる」健康な私たちには一瞬の行動でも、ALSや脊髄損傷の患者にとっては、夢のような願いだ。

だが今、脳がその“意志”を電気信号に変え、それをAIと神経刺激によって“再起動”させる技術が、現実になろうとしている。

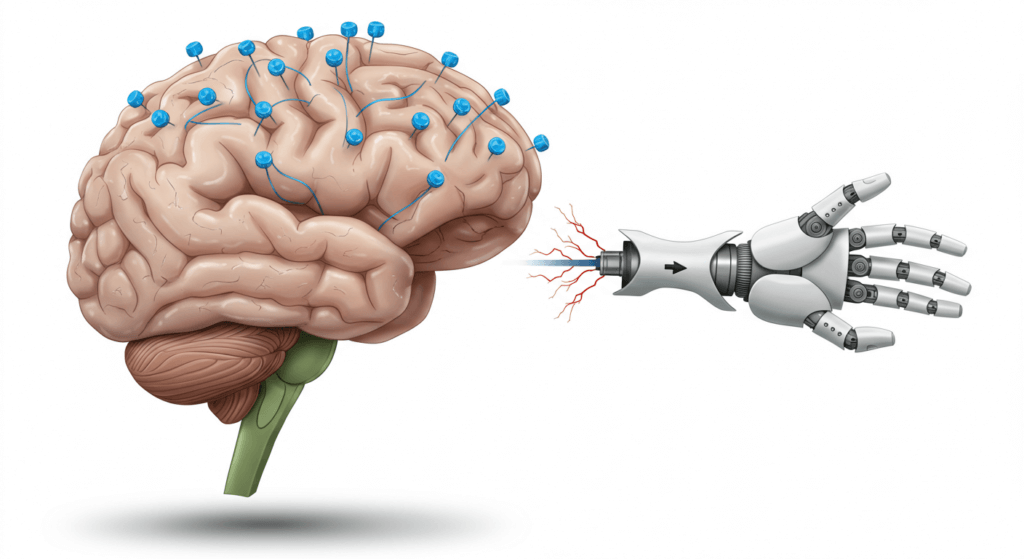

それが、ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)と呼ばれる革新技術だ。特に、脳内に電極を直接埋め込み、神経刺激と動作制御を可能にする「植込み型BMI」は、再生医療×AI×神経工学という3つの柱の交差点に立っている。

この記事では、植込み型BMIの最新技術・臨床応用・課題・未来像を、専門論文と臨床研究に基づき徹底解説する。

神経刺激と臨床試験「植込み型BMI」の核心に迫る

植込み型 BMI 神経刺激 臨床試験

従来のBMIでは、脳波を計測するために頭皮上に電極を置く非侵襲型方式が主流だった。しかし、この方法ではノイズが入りやすく、信号の正確な解読が困難という課題があった。

これを打破するのが、電極を頭蓋骨内に埋め込む「植込み型BMI(インプラントBMI)」である。

現在、日本を含む複数国で重症ALS患者や四肢麻痺の患者を対象とした臨床試験が進行中だ。

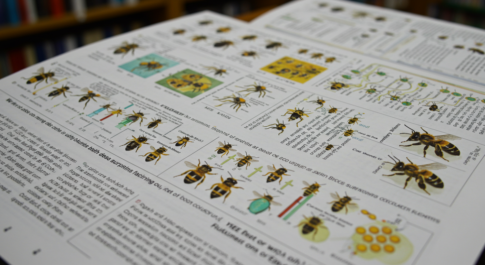

中でも注目されているのが、64個の電極を3mm間隔で並べたマイクロ電極シート。このシートは、脳表面の「運動野」に設置され、患者が「腕を動かしたい」と思ったときの脳波信号をAIがリアルタイムで解析する。

こうして取得された意図信号は、電動アームや意思伝達装置の操作に活用される。臨床試験では、実際に「思った通りに動かす」感覚を取り戻した症例も報告されている。

BMIが拓く「神経の再配線」電気刺激と神経再生の希望

BMI 電気刺激 ALS 脊髄損傷 神経再生

ALSや脊髄損傷患者の多くは、脳そのものに問題はなく、「脳の意志」は残っている。問題は、その信号が身体に伝わらないこと。ここでBMIが仲介役となる。

近年の研究では、脳波から意図を読み取るだけでなく、それを末梢神経や筋肉へ「電気刺激」という形で送り返す方法=フィードバック制御に注目が集まっている。

このアプローチは、「神経再生」とも関わってくる。たとえば、脳卒中患者に対して意図信号→電気刺激→筋収縮という流れを繰り返すことで、神経回路の再構築が促進される可能性が報告されている。

さらに、BMIが行う刺激は、単なる筋肉の収縮ではない。脳波のパターンに基づき、細やかな指の動きや手首の角度までも模倣する。

それにより、「自分の体で物を動かす」という身体感覚がよみがえり、QOL(生活の質)の向上に直結する。

安全性の鍵を握る「神経電極」動物実験と温度管理の現実

BMI 神経電極 安全性 動物実験

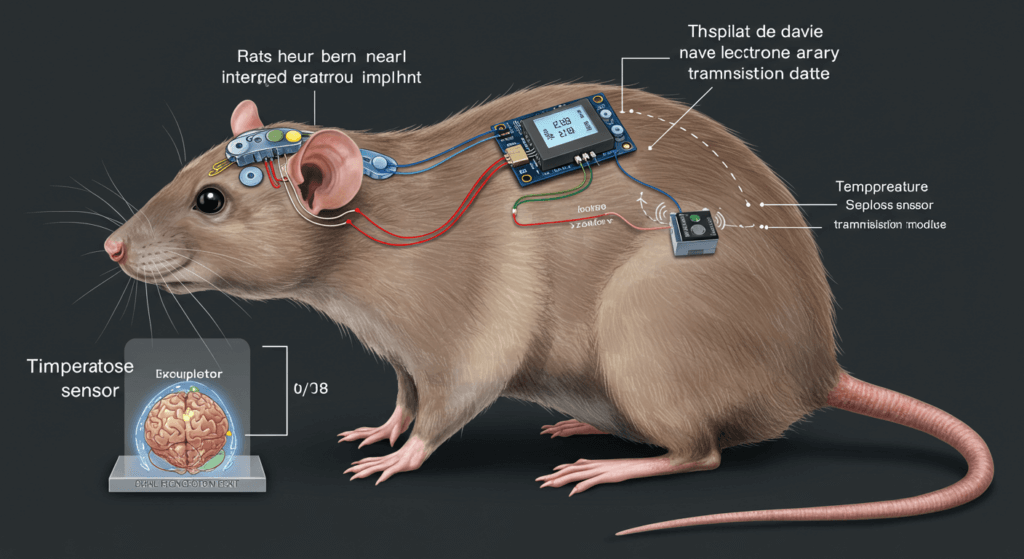

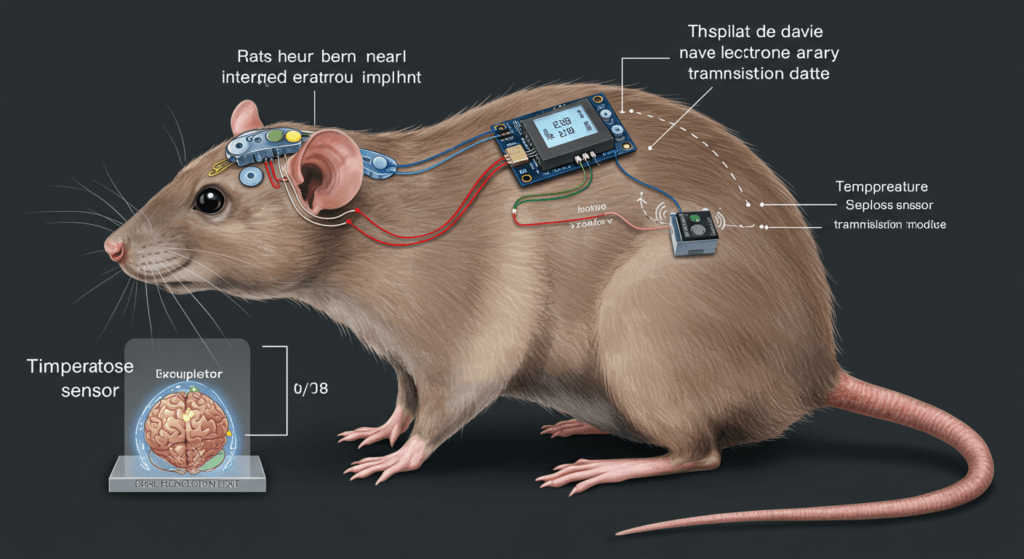

脳内に機器を埋め込むそれは技術的な挑戦であると同時に、倫理と安全性の境界線を歩む行為だ。

侵襲型BMIが実用化へと進む中、最大の関門の一つが、神経電極の安全性である。

たとえば、長期使用による電極の腐食、組織の炎症反応、発熱リスクは深刻な問題だ。

動物実験では、体温が2℃以上上昇すると、脳組織が損傷するリスクがあることが確認されている。

このため、BMI装置には極端な省電力設計と放熱構造、さらにはワイヤレス給電システムの導入が求められている。

また、電極の形状も重要だ。近年は、カーボン系ナノチューブやグラフェン素材など、生体親和性が高く長期間の安定動作が可能な材料の開発が進んでいる。

BMIの実用化には、精密工学・材料科学・生体工学が連携するクロスボーダーな技術開発が不可欠だ。

「自分の身体で動く」ことを取り戻す:機能的電気刺激とBMI

機能的電気刺激 BMI 腕 脚 再動作制御

「自分の足で立ちたい」「この手でもう一度握りたい」BMIはその願いに、科学的に応えようとしている。

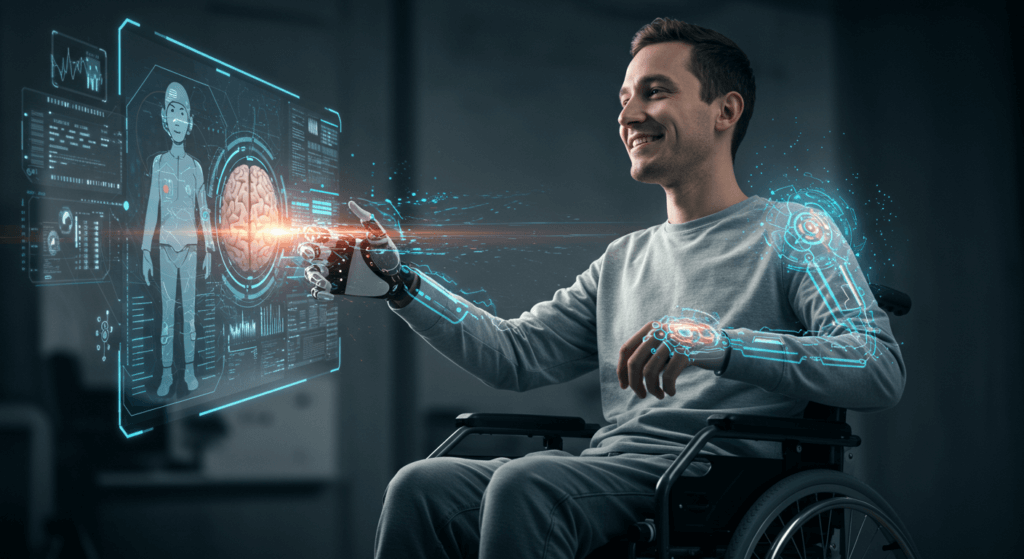

現在、注目されているのが「FES(機能的電気刺激)」とBMIの統合だ。

これは、BMIで取得した脳波の意図信号をもとに、腕や脚の神経に電気刺激を与え、実際に関節を動かす技術である。

従来のリハビリとは異なり、「意志の発信」と「運動の実行」がダイレクトに結びつく点が特徴。

患者自身が「動かしたい」と思うだけで、刺激が入り、体が反応する。これにより、神経可塑性が誘導され、元の神経経路が徐々に再構築されるという報告もある。

さらに、BMI+FESの応用は「運動制御」だけではなく、「感覚のフィードバック」や「バランス制御」にも広がりを見せている。

まさに、“人間の身体を再設計するテクノロジー”だ。

閉ループBMI×AI=「感覚を持つロボット」の時代へ

閉ループ BMI システム 神経刺激

現在のBMI研究の最前線では、「閉ループ制御」がキーワードになっている。

これは、脳→デバイスへの指令だけでなく、デバイスからの感覚信号を脳に返すという、「循環型の意思伝達システム」だ。

たとえば、ロボットアームでペットボトルをつかむとき。従来のBMIでは「つかむ指令」を出すだけだったが、閉ループでは“ちゃんとつかめたか”“強く握りすぎていないか”といった情報もフィードバックされる。

これにより、より自然な動作が可能になるだけでなく、「身体の一部としての一体感」までも得られる。

こうした閉ループBMIとAIの融合により、アバターのリアルな表情制御や、感情表現の補完も可能になる。

たとえば、ALS患者がアバターを通じて「怒る」「笑う」を視覚的に伝えることができるそれは、身体を超えた自己表現の復権だ。

結論|「思うだけで動く」未来へBMIが描く社会実装のリアル

BMIは、単なるテクノロジーではない。人間の尊厳を取り戻す手段だ。

臨床現場では今、「動きたい」という意志が、AIと電極によって“再び現実の行動”として表現されている。

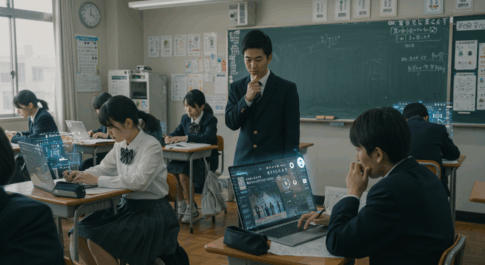

その技術は、医療の枠を越え、介護、教育、スポーツ、そして仮想空間へと広がっていく。

とはいえ課題は山積している。機器の小型化、長寿命化、低コスト化、安全性確保、そして倫理的整備。

特に日本では、米国に比べてベンチャー投資規模が10分の1という課題があり、資金面の支援と法制度の整備が急務だ。

だが、だからこそ問いたい。

「“身体を取り戻す”ことに、どれほどの価値があるだろうか?」

未来のBMIが目指すのは、“機械を操作する”ことではない。“自分の人生をもう一度動かす”ことなのだ。