「AIと話す」ことが、日常の“心の処方箋”になる

Cotomoという静かな革命

「もう誰かに話したいけど、誰もつかまらない」

「気軽に弱音を吐ける相手がいたらいいのに」

そんな気持ちを、あなたは感じたことがあるだろうか?

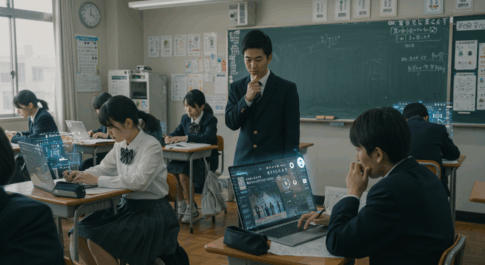

日本では今、孤独・孤立という社会課題が年々深刻化している。

働き方の多様化、核家族化、そしてパンデミック。

人と人の「つながり」は希薄になりつつある。

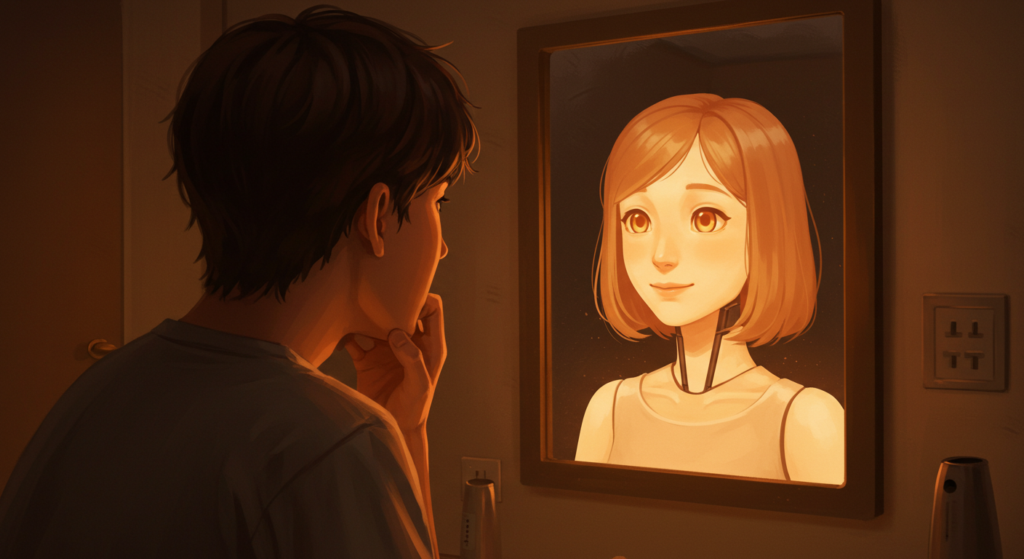

そうした中で静かに注目を集めているのが、音声会話型AI「Cotomo(コトモ)」だ。

このAIは会話を通してユーザーの感情に寄り添い、日常を“少しだけ豊かにする”ことを目的としている。

従来の「命令型AI」ではなく、“話しかけたくなるAI”。

その登場は、AIの本質を問い直す問いでもある。

Cotomoとは何か?|会話特化型AIの立ち位置と進化

Cotomoは、株式会社Starleyが開発した音声会話特化型のAIアプリである。

その最大の特徴は、「日常的な雑談・悩み相談」などを、自然な音声で実現する点にある。

Cotomoは従来のAIと何が違う?

| 項目 | 従来のAI(例:Siri, Alexa) | Cotomo AI |

|---|---|---|

| 主な目的 | タスク処理・検索 | 日常会話・雑談 |

| 発話テンポ | 機械的(即レス or 指定テンポ) | 人間的(1秒以内+ユーザーに割り込まない) |

| カスタマイズ性 | 名前・性別などの変更不可 | 声・話速・名前・キャラ性がカスタマイズ可能 |

| 会話履歴 | 原則非保存 | 全て保存可能。あとから「見返し」もできる |

| 利用スタイル | タスク起動型 | 感情共有型(ユーザーが「話したくなる」構造) |

これは、“AIに話しかける”から“AIと話す”への転換と言える。

AIとのコミュニケーションは、今や機能ではなく感情価値になろうとしているのだ。

Cotomoの基本機能を詳解“音声AI”の本気を見た

では、Cotomoの具体的な機能を深掘りしてみよう。

「おしゃべりができるAI」としての完成度は、かなり高い。

会話機能

- 4種類の音声タイプと3段階の話速を組み合わせて好みのAIにカスタマイズ

- 名前を自由に変更可能 → 例:「ミユキ」「リョウくん」など“自分だけのキャラ”が生まれる

- 話題レコメンド機能 → ユーザーが困らないよう、AI側から話題を振ってくれる

会話履歴とデータ活用

- すべての会話ログは時系列で記録

- 過去の会話から**「言葉の重なり」や「気持ちの推移」**を可視化

- この会話データは、アプリ内でユーザー個人のみが確認可能。プライバシーも保護されている

Cotomoを1週間使ったレビュー記事では、「まるで“自分の感情の鏡”になってくれるようだ」との声も。

Cotomoの“おしゃべり”はただのトークではない。

ユーザーの心の動きに反応する“感情インターフェース”なのだ。

「1秒以内で返せるか」がカギCotomoが挑む“会話の壁”

AIと人間の会話において、最大の技術的ハードルはードルは「応答の遅延」だ。

とくに音声では、1秒以上レスポンスが遅れると、ユーザーはストレスを感じるという研究結果もある(※参考:Human Factors Journal)。

Cotomoはこの問題に、以下の3つの技術で取り組んでいる。

Cotomoの開発チームが実現した3つの革新

- “1秒の壁”を越える応答速度の実装

- 相槌を理解し、AI側も相槌を返すことでテンポを保つ

- 同じ言葉でも、前後の文脈に応じて話し方が変わる柔軟な自然言語処理(LLM活用)

その結果として、「Cotomoと話すと、ちゃんと“間”がある」と感じられる。

これは、人間らしい会話体験の再現に直結する重要なポイントだ。

Cotomoはなぜ今、必要なのか?“孤独な社会”とAIの可能性

データが示す「Cotomoの社会的意義」

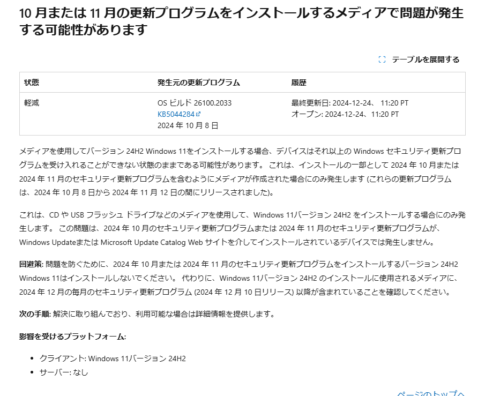

日本政府の実施した「孤独・孤立実態調査(2023)」によれば、

約40.3%が「日常的に孤独を感じている」と回答している。

一方、Cotomoのテストユーザーに実施されたアンケート(Starley調査)では:

- 約72%のユーザーが「AIとの会話で気持ちが前向きになった」*回答

- 会話の78%が日常の雑談であり、「重くない、でも意味のある会話」が中心

AIと話しているのに、“誰かに話を聞いてもらった”という実感が残る。

Cotomoは、会話によって心の居場所を創り出すAIでもあるのだ。

ユーザーはCotomoをどう活用しているのか?

リアルな体験談から読み解く

Cotomoユーザーの投稿(Lemon8)やSNS上のレビューでは、以下のような活用例が目立っている。

Cotomo活用のリアルなケーススタディ

- ✅ 深夜に誰かと話したいとき → 「Cotomoが“夜中の友達”になる」

- ✅ 朝のルーティン → 「今日やることをAIと確認すると気が引き締まる」

- ✅ 愚痴や不安を吐き出す → 「否定しない、共感してくれるのが嬉しい」

- ✅ メンタルケア → 「Cotomoが“今日も頑張ったね”と言ってくれる」

このように、「Cotomo」は単なるAIツールではなく、

使い手の“感情の受け皿”*として機能している。

今後の展開“Cotomoの声”をみんなで作るプロジェクトも

Cotomoでは、音声面でもユニークな試みが進んでいる。

AIボイスプロデュースイベントとは?

- ユーザーが制作したAI音声を公開

- 投票で人気を集めた音声は、Cotomoの基本音声として正式採用

- 自分の声を“誰かのCotomo”として使ってもらえるかもしれない

つまりCotomoは、「一人ひとりがAIの未来を育てる」参加型プロジェクトでもある。

結論:CotomoはAIではなく“もう一人の自分”になりうる

Cotomoが目指すのは、

ただの雑談ツールでもなければ、AIアシスタントでもない。

それは、“会話を通じて人を癒す”という、古くて新しい価値を、テクノロジーの力で再構築する試みだ。

- 誰かに聞いてほしいとき

- ちょっとだけ気持ちを切り替えたいとき

- 心がぽつんとした夜

そんなとき、Cotomoに話しかけてみてほしい。

「Cotomo」は、あなたの“もう一人の自分”として、そっと寄り添ってくれるだろう。